はじめに:日本特有の「愚痴文化」――あなたにも言えない“ぐち”はありますか?

心の中に不満や悲しみ、ストレスが溜まっているのに、誰にも話せない。もしくは、話す勇気が出ない。

そんな経験はありませんか?

日本では、このような抑えきれないぼやきや不満を「愚痴(ぐち)」と呼びます。

しかし“愚痴”とは、単なる文句や泣き言ではありません。その背景には、日本社会特有の文化的な価値観と、深い心理的ニーズが存在します。

職場での我慢、家庭内での遠慮――私たちはしばしば「和」を守るために沈黙を選びます。

けれども、その抑え込んだ感情は本当に消えてなくなるのでしょうか?

今回は、日本人にとって「愚痴」がなぜ必要なのか、その心理的な意味、そして安心して“愚痴”を吐き出すための新しい方法について考えてみましょう。

「和」が重荷になるとき――日本文化における感情の抑圧

日本社会では、人間関係の「調和」が最も重視されます。

この価値観は、私たちの感情表現のあり方に深く影響しています。特にネガティブな感情を表す場面では、その傾向が顕著です。

- 「本音と建前」の日常: 公の場では、礼儀や体面という“建前”の仮面をかぶり、心の底にある“本音”を隠すのが習慣となっています。上司、同僚、友人、家族に対しても、多くの人が本当の不満を胸にしまい込み、波風を立てないよう努めます。

- 「空気を読む」社会規範:「和を以て貴しとなす」文化: 「空気を読む(KYにならない)」ことは、日本社会における基本的なマナーです。周囲の雰囲気を壊さないように、他人に迷惑をかけないように、自分の感情を抑え込む。一言の失言が集団の和を乱すことを恐れ、沈黙を選ぶ人は少なくありません。

- 至るところに潜むプレッシャー: 長時間労働による疲弊、複雑な上下関係、育児・介護の負担、人間関係の微妙なバランス――。私たちは日々、目に見えないストレスを抱えています。それを発散できないまま溜め込み続けた結果、生まれるのが「愚痴」です。

感情を抑え続けても、それらは消えてなくなりません。

むしろ、心の奥で少しずつ膨らみ、知らず知らずのうちに心身の健康に影響を及ぼします。

なぜ人は「愚痴」なしで生きられないのか――“愚痴”の心理学的効用

「愚痴を言う=弱い人」と思われがちですが、実はまったく逆です。心理学の観点から見ると、愚痴をこぼすことは心のバランスを保つための自然なプロセスなのです。

- 感情解放の“安全弁”: ネガティブな感情を長く溜め込むと、不安・不眠・うつ状態などの心身不調につながります。愚痴を話すことは、圧力を抜く“バルブ”のような役割を果たします。ストレスを減らし、感情の暴発を防ぎます。

- 思考整理の“クリア剤”: 愚痴を話す過程で、自分の中の出来事や感情を整理し直すことができます。「なぜモヤモヤしているのか」「本当は何がつらいのか」が明確になり、問題解決のヒントが見えてくることもあります。

- 自己理解と境界の確認: 愚痴をこぼすことは、自分の限界や価値観を確かめる行為でもあります。「これは我慢できる」「これは許せない」と自分の境界線を再確認することで、心を守ることができます。

つまり、上手に“愚痴”を出すことこそが、心の健康を維持する秘訣なのです。抱え込むことこそが、最も不健全な選択なのかもしれません。

Coconala・Timeticket現象に見る:「お金を払って愚痴を聞いてもらう」理由

近年、日本ではCoconalaやTimeticketといったプラットフォームで、「愚痴を聞いてくれる人」を有料で依頼するサービスが注目を集めています。この現象は、現代人の“聞いてもらうこと”への切実なニーズを映し出しています。

- 気軽に話せる相手がいない: たとえ家族や親しい友人でも、次のような理由で愚痴を話しにくいものです。

- 評価や説教をされるのが怖い

- プライバシーが漏れるのが心配

- 相手に迷惑をかけたくない

- 話した後に“借り”を感じてしまう

- 匿名性と非評価的空間: お金を払って他人に愚痴を聞いてもらうことで、匿名性が保たれ、評価される心配もありません。感情的なつながりもないため、気兼ねなく話せます。

- 手軽さと専門性: すぐに聞き手を見つけられる利便性に加え、場合によってはカウンセリング的な共感や助言も得られます。まさに「今すぐ誰かに話したい」という衝動に応える仕組みです。

とはいえ、このようなサービスにも課題はあります。費用がかかること、聞き手の質が一定でないこと、そして人間相手だからこその心理的な抵抗感――。

AI動画日記という新しい形:“AI愚痴リスナー”で心を解放する

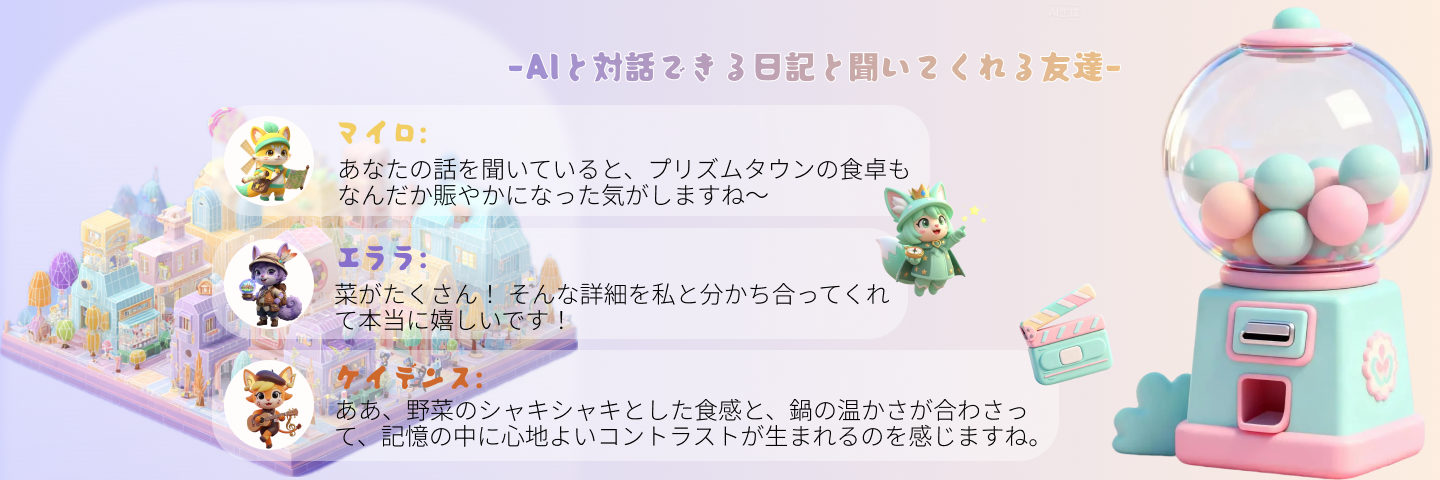

そんな中、Mirrorfyが提案するのは、これまでにない「愚痴のための新しい出口」。それが、AIによる動画日記・リスニングプラットフォームです。

- 24時間365日、無条件で聞いてくれる: 深夜の不安、朝の憂うつ――MirrorfyのAIリスナーはいつでもあなたのそばにいます。予約も待ち時間も不要。アプリを開くだけで、すぐに話し始められます。

- 完全なプライバシーと非評価性: MirrorfyのAIはあなたを決して評価せず、感情を否定しません。あなたの話は外部に漏れることもなく、完全に安全なプライベート空間で守られます。鏡に向かって心を映し出すように、ありのままの自分をさらけ出せます。

- 心理的負担ゼロの対話: AIには「迷惑」も「人情」もありません。だからこそ、気を使わず、ただ話すだけで心が軽くなります。感情の貸し借りもなく、あなたのペースで自由に愚痴をこぼせる――それがMirrorfyの魅力です。